Makrosophie – oder der Katalog des Lebens

Grundzüge einer Weltbetrachtung aus der Erkenntnis des Fotografierens

- Der zufällige Anfang oder eine persönliche Einleitung

Der Anfang war keine Absicht, kein Vorsatz. Thomas Wolf arbeitete 2016 als Assistent von Prof. Peter Pachnicke. Sie bereiteten die Ausstellung „Wunder der Natur“ vor, die im Gasometer in Oberhausen gezeigt werden sollte. Es entstand der Wunsch, das Foto eines Ginkgoblatts auf 1,70 mal 2,55 Meter auszudrucken. Fotografien aus Bilddatenbanken waren nicht zufriedenstellend gewesen. Also bat Peter Pachnicke seinen Assistenten und Fotografen Thomas Wolf, ein solches Foto zu erarbeiten. Zum Glück, so muss man heute sagen, führten die ersten Versuche nicht zum Erfolg. Ein Wechsel der technischen Ausrüstung – eine höher auflösende Kamera – versprach ein besseres Ergebnis. Er sprach deswegen seinen Fotokollegen und Freund Bernd Seydel an. Von Makrofotografie hatten die beiden, um es ehrlich zu sagen, wenig Ahnung.

Gemeinsam tüftelten sie am optimalen Bild, setzten Lichter und Reflektoren. Heraus kam ein Foto, das Pachnicke überzeugte. Sogleich hatte er neue Ideen und forderte weitere Motive für die Ausstellung.

Damit wurde der Ehrgeiz der beiden Fotografen herausgefordert. Ein spezielles Makroobjektiv wurde erworben und ausprobiert. Wunder sind jedoch am Anfang selten. Die große Zahl misslungener Versuche wird hier nicht aufgeführt. Die Liste wäre lang, sehr technisch und würde alle diejenigen langweilen, die nicht vom Makrobazillus befallen sind.

Nach ungefähr drei Monaten des Experimentierens war der Weg klar: Die Kamera wird komplett mit Hilfe eines Computers gesteuert. Für das Licht stehen zwei bis vier Profiblitze zur Verfügung und allerlei Hilfsmittel aus Pappe, Glas oder Plastik, die andere Menschen vermutlich des Aufhebens nicht für würdig befunden hätten.

Wenn kleine Objekte nah fotografiert werden, wird die Schärfentiefe sehr gering. Schärfentiefe ist jener Bereich im Bild, der scharf abgebildet wird. Bei Landschaftsfotografien, die mit der passenden Ausrüstung erzeugt wurden, kann die Schärfentiefe viele hundert Meter betragen. Bei Portraits sollte die Schärfentiefe von der Nasenspitze bis zu den Ohren reichen. In unserem Fall, also bei der Makrofotografie, beträgt die Schärfentiefe etwa 0,1 bis 0,2 Millimeter. Alles, was davor oder dahinter liegt, wird unscharf. Um trotzdem dreidimensionale Objekte mit einer Größe von 24 x 36 Millimetern und einer Tiefe von 1 bis 15 Millimetern scharf fotografieren zu können, erstellt man mehrere Fotos, bei denen die Schärfeebene kontinuierlich über das ganze Objekt verschoben wird. Anschließend verrechnet man diese Fotos mit einer Spezialsoftware so, dass nur die jeweils scharf abgebildeten Teile genutzt werden. Es entsteht ein einziges Foto, das den Gegenstand von vorne bis hinten scharf zeigt.

Theoretisch ist das nichts Neues. Aber bei 50 Megapixel Auflösung bewegt man sich durchaus an einer technisch anspruchsvollen Grenze. Nicht zuletzt entstehen große Datenmengen, die gesichert und bearbeitet werden wollen.

Viel wichtiger als alles Technische war uns aber von Anfang das Gestalten. Wir wollten nicht „richtige“ Makrofotos machen, sondern bewusst gestaltete. Mit unserer eigenen Art von Neugier wurden die erwählten Objekte beäugt und visuell erforscht. Was an ihnen könnte interessant aussehen, wo gibt es auffällige Formen, an welcher Stelle zeigen sich Farben besonders ausgeprägt?

Auf der Suche nach dem geeigneten Bild vertieften wir uns in die Formensprache der Gegenstände, die wir überwiegend aus der Natur entnahmen. Es waren Fundstücke oder vorsätzlich Zusammengetragenes. Jeder brachte mit, was er für wertvoll hielt, um es dann in gemeinsamer Arbeit zu verwenden oder auch manchmal als zu langweilig wieder zu verwerfen. Einige Freunde, denen wir von unserem Projekt erzählten, brachten uns Dinge, die wir nutzten oder manchmal auch nicht.

Schnell zeigte es sich, dass unser Auge, unser Sehen sich wandelte. Genauer schauten wir auf die Dinge, die wir vor die Kamera legten. Die fertigen Fotos wiederum belehrten uns in überraschender Weise über das, was wir fotografiert, so aber nicht gesehen hatten. Die großen Ausdrucke schließlich, die im Gasometer hingen – immerhin 1,70 mal 2,55 Meter –, ließen uns erstaunen. Sie zeigten Details, die mit dem bloßen Auge nie hätten gesehen werden können. Die relativ hohe Auflösung der Kamera und die dadurch möglich gewordenen großen Ausdrucke ergeben einen Vergrößerungsfaktor von 60 bis 80. Mit einem Mikroskop sind solche Bilder nicht zu erzeugen. Dort sieht man punktuell ziemlich viele Details, aber niemals über eine Fläche von 24 x 36 mm.

Wir bemerkten, wie unsere Art des Fotografierens sich von der üblichen Makrofotografie zu unterscheiden begann. Blümchen und Käferchen interessierten uns nicht besonders. Wir erforschten mit unserer Fotografie die kleine Welt, die sich uns Stück für Stück anders eröffnete. Wir wollten dafür einen eigenen Namen finden. Wir nannten unsere Arbeit Makrosophie – die Weisheit der kleinen Dinge. Es ist ein Kunstwort, aber bei uns gehört es inzwischen ganz selbstverständlich zum normalen Wortschatz. „Wir sollten mal wieder makrosophieren“, sagen wir uns – und gehen dann ins Makrostudio, wo uns der Hauch der Allchemie umweht.

Inzwischen sind in dieses Projekt mehr als 1000 Mannstunden geflossen. Wir haben sie nie gezählt, aber pro Motiv braucht man drei bis zehn Stunden, um eine druckfähige Datei zu erzeugen. Die vielen Stunden des Lernens und Scheiterns sind dabei noch nicht eingerechnet. Mehr als 800 Motive haben wir bis jetzt fotografiert. Es werden weitere folgen. Mit den Ergebnissen unserer Anfänge sind wir heute oft nicht mehr glücklich. Also werden die Rohdaten neu digital entwickelt und anders ausarbeitet.

Die Arbeit mit den kleinen Dingen hat uns auf Ideen gebracht, die wir vorher nicht hatten. In Gesprächen mit Freunden, Besuchern unserer Ausstellungen oder Fachleuten zeigte es sich, dass diese Ideen neu zu sein scheinen. So, wie wir sie uns gemeinsam erarbeitet haben, liegt dazu nichts oder wenig vor. Vielleicht liegt das daran, dass wir diese anderen Ausführungen nicht kennen. Wir sind keine Wissenschaftler, die mit Literaturrecherche und Fachkunde zu überzeugen wissen. Wir sind Fotografen, die sich von ihrer Arbeit haben inspirieren lassen.

Allerdings sind wir davon überzeugt, dass unsere Arbeit Erkenntnisse bereithält, die für eine wissenschaftliche Betrachtung taugen könnten. In diesem Sinne sind wir vorwissenschaftlich. Wir begründen einen Erkenntnisboden, auf dem systematische Forschung stattfinden könnte. Ob diese dann unsere Einsichten bestärkt, korrigiert oder auch widerlegt, wissen wir naturgemäß nicht. Aber wir sehen den Ergebnissen mit größtem Interesse entgegen.

Alles, was hier dargelegt wird, ist unsere gemeinsame Erkenntnis. Unsere Zusammenarbeit war von Anfang an gleichberechtigt, aber nicht gleich. Jeder fügte stets das hinzu, was er gut kann, was er gerne tun wollte oder wozu ihm etwas einfiel. Für unsere Fotos haben wir ein gemeinsames Urheberrecht. Allein zu makrosophieren macht uns weder Freude noch bringt es überzeugende Ergebnisse. - Das „optische Scharnier“ oder was wir fotografieren

Die Gegenstände, die wir fotografieren, haben eine Mindestgröße von 24 mal 36 Millimetern. Das ist die Sensorgröße unserer Kamera. Man spricht dann von einem Abbildungsmaßstab von 1:1 (Abbildung : Gegenstand). Technisch machen wir also typische „Makrofotografie“.

Von Anfang an interessierten uns sichtbare Gegenstände. Wir wollen sie anfassen und in die Hand nehmen. Sie sollen mit unserem eigenen, unbewaffneten Auge gesehen werden können. Wir brauchen unser Auge, um die Gegenstände zu finden. Sie müssen unser Auge überzeugen und sogar faszinieren. Nur dann werden sie Teil der Makrosophie. Bakterien zum Beispiel, Einzeller oder Fliegenaugen finden wir fotografisch nicht wirklich spannend, auch wenn es außerordentlich anspruchsvoll ist, sie tatsächlich zu fotografieren. Wir machen also keine Mikro(skop)-Fotografie.

Wie wichtig diese Grundentscheidung inhaltlich ist, werden wir darstellen, wenn es um Größenverhältnisse geht. Vorgreifend sei gesagt, dass Größenunterschiede keinen Erkenntnisgewinn bringen. Von daher ist es gleich, wie groß die Dinge sind, die wir fotografieren. Aber es ist ein anderes Gefühl, wenn wir sie in die Hand nehmen und betrachten können.

Wenn wir uns bewusst den kleinen Dingen zuwenden, dann liegt das an dem, was wir das optische Scharnier nennen. Unsere Gegenstände sind so groß, dass sie mit bloßem Auge gesehen werden können. Aber weil wir durch die Makrotechnik eine starke Vergrößerung des Gegenstands erzeugen und durch die Ausarbeitung des Fotos bestimmte Charakteristiken herausarbeiten, zeigen sich Dinge darauf, die vorher nicht zu sehen waren. Genau dieser Unterschied von gesehenem Gegenstand und seiner Beschaffenheit, die erst durch den fotografischen Prozess sichtbar wird, fasziniert uns.

Bei vielen Fotos gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir bieten keinen Größenvergleich im Bild selbst an. Der Gegenstand ist auf allen vier Seiten durch den Bildrand beschnitten. Es gibt keinen Hintergrund, keine Gegenstände, die irgendwo im Bild herumliegen und Hinweise auf die tatsächliche Größe geben. „Wie groß ist das in Wirklichkeit?“ werden wir oft gefragt. Manchmal machen wir uns den Spaß und legen die Originale in eine Vitrine neben das Foto. Fast immer ist das Erstaunen groß, dass dieses unscheinbare Etwas tatsächlich das Vorbild und Original unseres Fotos ist.

Unsere Art der Fotografie ist deshalb keine Dokumentation. Durch den gesamten fotografischen Prozess bis hin zum großformatigen Druck geht es um Deutlichmachung, um Konturierung, Schärfung. Wir nutzen die Realität, weil sie so schön vielfältig ist. Wirklich interessant aber ist der kreative Umgang damit. Wir erzeugen eine Sicht, die vorher nicht vorhanden war. Man mag den Gegenstand kennen oder auch wiedererkennen – ah, ein Ginkgoblatt –, aber eigentlich ist uns die Benennung nicht wichtig. Manchmal wissen wir nicht einmal den Namen der Pflanze, die wir fotografiert haben. Dann freuen wir uns über den Kenner, der uns den Namen verrät.

Zugleich wissen wir aus den vielen Gesprächen mit Ausstellungsbesuchern, dass das Offenlegen des Gegenstands, den wir fotografiert haben, oder gar der wissenschaftlich korrekte Name das genaue Hinsehen be- oder gar verhindert. “Stimmt, ein Buchenblatt‘“, wird gesagt – und schon wendet man sich dem nächsten Bild zu – so, also hätte der Name bereits das Ergebnis des intensiven Betrachtens ersetzt. Aber Namen machen das Auge blind. Man kennt den Namen, aber man gewinnt keine Erkenntnisse. Das ist ungefähr so wie beim Kreuzworträtsellösen: Hauptstadt von Kenia? Nairobi. Wo sie genau liegt, wie es da aussieht oder gar in den Straßen riecht, weiß man deshalb noch lange nicht. Aber man kennt den Namen der Hauptstadt.

Unsere Bilder wollen etwas zeigen, das mit den eigenen Augen entdeckt werden könnte. Dass das nicht immer einfach ist, wissen wir. Wer sich ihnen mit Augenlust hingibt, wird nicht enttäuscht. Wer darüber nachdenken mag, was er da sieht, wird belohnt. - Ist das Kunst – oder hängt das nur rum?

Unsere Arbeiten sind Ergebnis eines komplexen fotografischen Prozesses. Sie sind also Fotografien.

Unsere Arbeiten kann man, wie man so sagt, gut anschauen. Sie zieren eine Wand, einen Durchgang. Sie verschönern einen Raum, setzen Betonungen, definieren wichtige Punkte, heben diese hervor. Sie passen mit ihren Farben auch zu den Gardinen oder zur Farbe der Wand. Sie sind im besten Sinne Dekoration.

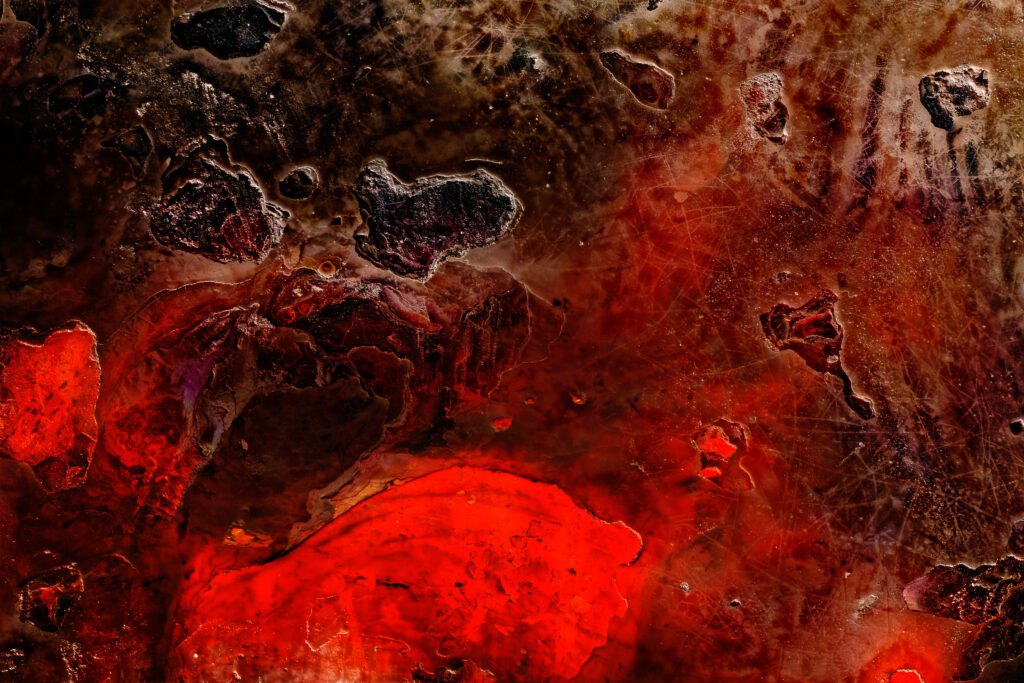

Unsere Arbeiten erzählen etwas über den, der sie in seinen Räumen zeigt. Wer sich eine Fotografie von uns erwählt, zeigt auch etwas von seiner Persönlichkeit: das Feurige, das Verschlungene, das Zarte, das Weite. In diesem Sinne sind sie Bekenntnisse.

Wer unsere Arbeiten genauer studiert, sie in Beziehung setzt zu anderen Arbeiten von uns, von anderen Fotografen; wer sie als Anfang eines Erkenntniswegs erlebt zum genaueren Verständnis dieser Welt; wer sie als Metapher sieht für bestimmte Geschehnisse dieser Welt; wer sie als Anfangspunkt erlebt für das eigene Augenentdecken; wer ihnen zutraut, sich von ihnen immer wieder und immer wieder neu überraschen lassen zu können, für den sind sie Kunst.

Wir bilden nicht mit unseren Arbeiten vorhandene Realität ab, sondern wir schaffen eigene neue Realitäten, mit deren Unterstützung man Realität realer erleben kann. In diesem Sinne sind unsere Arbeiten lebendig.

Was sie dann tatsächlich oder in Wirklichkeit oder in Wahrheit sind, ist uns herzlich egal. Sie dürfen sich das gerne selbst aussuchen. Oder Sie springen hin und her – wie wir auch. - Formen, gesteigert zu ihrer eigenen Klarheit

Bei der Suche nach Objekten, die wir uns vor die Kamera legen könnten, muss man fündig werden. Dieses Finden ist ein merkwürdiger Prozess. Man schlendert durch einen Wald und sucht Rinde. Nicht irgendeine, sondern eine ganz besondere Rinde. Eine Rinde, die würdig ist, von uns fotografiert zu werden, um anschließend eine ganze Zeit zu überdauern als Bild.

Doch woran erkennt man das Besondere? Kein Hinweisschild deutet darauf hin. Es ist ein aktiver, leicht geheimnisvoller Sehensprozess mit dem Zielpunkt „Foto“. Doch wie genau läuft er ab? Weiß ich doch anfangs gar nicht, wonach ich suche, denn das Besondere kenne und habe ich ja noch nicht. Es beginnt mit einer Entscheidung. Sie ist zufällig und willkürlich, vielleicht von irgendwelchen Vorstellungen getrieben. Dann trägt man etwas in der Hand. Sucht weiter. Sieht wieder ein Rindenstück. Vergleicht es mit dem bereits gefundenen. Besser? Was heißt besser?

Charakteristischer? Woran gemessen, mit was verglichen? Eines am anderen. Es fällt eine neue Entscheidung: Das erste Stück behalten oder wegwerfen? Das zweite behalten. Wer am Meeresstrand schon einmal Muscheln gesammelt hat – natürlich die schönste vom ganzen Strand –, kennt genau diesen Zustand.

Der Vorgang des Findens und Verwerfens kann mal länger, mal kürzer dauern. Manchmal bleibt dann doch kein Fundstück zurück. Manchmal mehrere.

Woran aber habe ich in Wirklichkeit gemessen?

Das Geheimnisvolle dieses Prozesses ist, dass übers Suchen, Finden und Verwerfen das eigene Auge lernt, Formen genauer zu sehen, zu verinnerlichen. Es bildet sich ein Wertegefühl aus, das bestätigt: Diese Form ist charakteristischer.

Es ist ein stummer Dialog mit den Dingen. Es ist mühsam, diesen Auswahlprozess genau zu beschreiben, aber ungefähr so läuft er ab.

Unsere Erkenntnis nach vielen solchen Suchverläufen: Formen, die uns die Natur bietet, sind in den meisten Fällen ziemlich normal, also weder besonders deutlich noch völlig ruiniert. Sie sind da, funktional, mit mehr oder weniger Störungen. Sie treten in dieser Art häufig, also fast immer auf. Irgendwie sind sie tatsächlich langweilig.

Dann gibt es bei den Formen Zustände, die sind so fehlerbehaftet, gestört, korrumpiert, dass die eigentliche Form kaum mehr zu sehen ist. Vielleicht schimmert sie hier und da durch, aber ein klares Formmuster ist nicht ausgebildet.

Spannend ist der andere Ausschlag, dort, wo die Formen klarer, deutlicher zu sehen sind. Solche formalen Steigerungen sind selten. Man braucht Fleiß oder Glück, um auf sie zu stoßen. Dem geschulteren Sehen springt diese Klarheit ins Auge, um das kleine Wortspiel zu nutzen. Es sind „reine“ Formen – ohne jene Störungen, die die Form zur Beliebigkeit nivellieren.

Wenn wir uns im Makrostudio den Fundstücken widmen, treiben wir diesen Prozess weiter. Wir können die Klarheit weiter steigern, deutlicher hervorheben durch Betonungen mit Licht, Schatten und Bildausschnitt.

Steigerung, Klarheit, Deutlichkeit ist ein Wert für das Erkennen von Formen.

Klare, deutliche Formen erkennt man durch den Vergleich mit verwandten oder gleichen Formen. Vergleichen zu können hat etwas mit Erfahrung zu tun, es ist also immer an den Menschen und eigentlich auch an seine Biografie gebunden. Viele Erfahrungen, viele Vergleiche, viele Bewertungen – die Chancen steigen, deutliche Formen zu entdecken.

Klare Formen sind – technisch gesprochen – Muster. Muster sind charakteristische Ausprägungen, die wiedererkennbar sind, auch wenn sich Details ändern. Ein bestimmtes Maß an Unschärfe, Ungenauigkeit, Abweichung definiert die Muster. Ist die Abweichung zu groß, verunklart die Form, bis entweder ein neues Muster entdeckt werden kann oder sich eine weit fortgeschrittene Form-Entropie einstellt. Die Merkmale des Musters sind dann so gleichgewichtet, dass man alles oder nichts sehen kann.

Muster zu erkennen, fällt uns Menschen tendenziell leicht. Die Menschheitsgeschichte wurde möglich, weil man giftige von ungiftigen Pflanzen unterscheiden konnte, Regenwolken von Kumuluswolken, aggressive Tiere von friedfertigen, freundliche Gesichter von bösartigen und so weiter. Menschen entdecken in allen möglichen Formen – wie Wolken, Landschaften oder Gestein – Gesichter. Das ist bekannt und nicht neu.

Aber diese Art der assoziativen Mustererkennung meinen wir nicht. Wir suchen nach ausgeprägten Mustern, die in sich selbst klar und deutlich sind.

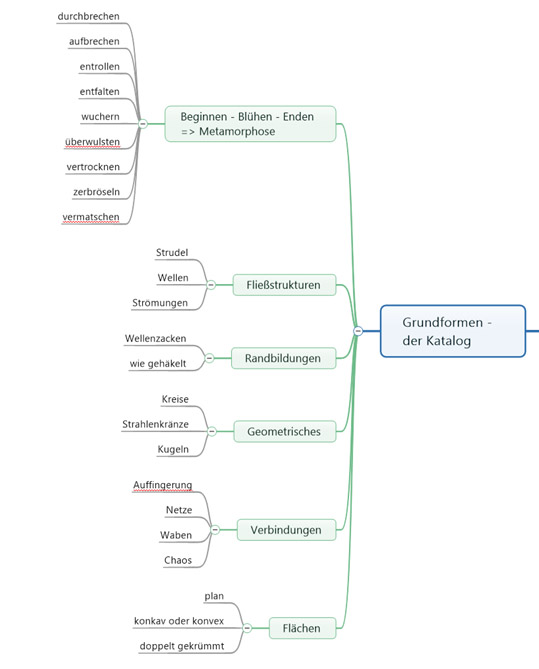

Bei unserer makrosophischen Arbeit fiel uns auf, dass bestimmte Muster/Formen immer wieder auftauchen. Irgendwann fragten wir uns: Wie viele Muster stellt die Natur eigentlich zur Verfügung? Wie viele Muster lassen sich finden? Sind es gar unendlich viele?

Inzwischen sind wir überzeugt, dass die Anzahl der Muster stark begrenzt ist. Wir rechnen mit zwanzig bis dreißig. Wir nennen sie Grundmuster. Ihre Varianten sind unermesslich zahlreich. Das Grundmuster aber ist immer gleich. Die Blätter einer riesigen Eiche sind kaum zu zählen. Jedes Blatt ist anders: mal größer, mal kleiner, mal stärker gebogen und so weiter. Doch alle folgen dem gleichen Grundmuster. Welche das sind, stellen wir später dar.

Aus vielen Mustern bilden sich Grundmuster. Wenn deren Anzahl überschaubar ist, dann interessierte es uns, ob wir so etwas wie einen „Katalog“ davon erstellen können, einen „Katalog des Lebens“. Zum Zeitpunkt, als wir mit der Makrosophie begannen, wussten wir nicht viel davon. Wir hatten uns nicht gefragt, was Leben sei, noch ob wir diese Arbeit zufriedenstellend würden leisten können. Es war und ist für uns eine Arbeitshypothese, eine Arbeitsaufgabe. Sie sollte uns fortan vorantreiben und treibt uns noch immer. - Form und Zeitgestalt

Muster entstehen und vergehen. Sie bilden sich aus und kommen zu ihrem Ende. Manche haben einen wie immer gearteten Höhepunkt, der prall, gefüllt, extrovertiert sein kann. Er ist aber nicht immer deutlich. Solch eine Lebenskurve von Beginn, Ausformung, Höhepunkt und zurück ins Vergehen kann unterschiedlich lang sein.

Das Leben des Menschen dauert heute im Durchschnitt siebzig oder achtzig Jahre. Ein Großteil dessen, was während dieser Zeitspanne geschieht, können wir mitverfolgen: das Heranwachsen von Kindern, das Altern der Eltern, das Lebensende bei unseren Großeltern. Wir setzen alles dies in Beziehung zu unserem eigenen Leben. Manche Entwicklungen werden undeutlich durch unser Vergessen, andere verlieren wir aus dem Blick. Dann sind wir erstaunt, was aus dem Kind geworden ist, wie groß es jetzt ist oder dass die Schule schon längst beendet wurde. Der tatsächliche Zeitraum, den wir gefühlsmäßig und bewusst überschauen, ist vermutlich herzlich klein, gemessen an unserer möglichen Lebensdauer. Wer täglich ums nackte Überleben kämpfen muss, hat vermutlich fast keinen Zeitraum in sich, eher einen Zeitpunkt.

So wie der Mensch seinen charakteristischen Lebensbogen beschreitet, so hat alles andere auch seine jeweilige Zeit: Schmetterlinge, Moose, Tiger, Orchideen, Sterne, Bakterien. Alles.

Die jeweils charakteristische Zeit, die allem zugeordnet ist, nennen wir Zeitgestalt.

Wenn man diesen Gedanken zulässt, wird es spannend, nach anderen Zeitgestalten zu fahnden und sich ihnen bewusst zuzuwenden. Dann entdeckt man, dass Zeitgestalten nicht isoliert vorkommen. Sie überlagern sich: kürzere mit längeren mit noch längeren mit langen mit ganz langen mit furchtbar langen und so weiter.

Alles hat seine typische Zeitgestalt. Sie gehört unzertrennlich zu jedem Grundmuster, zu jedem Gegenstand. Oft charakterisiert sie diesen sogar.

Es gibt Zeitgestalten, die sind so kurz, dass wir sie gar nicht wahrnehmen oder sie uns kaum auffallen wie die Strudel in einem fließenden Bach. Andere, die stärker unserer eigenen Zeitgestalt ähneln, erfassen wir leichter. Der kleine Welpe, der in eine Familie hineinkommt, wächst zusammen mit den Kindern auf. Dann altert er schneller als die Menschen. Viele große Hunde sterben nach acht bis zehn Jahren, anderen bleiben ein paar Jahre mehr. Aber nach fünfzehn Jahren ist für fast alle Hunde Schluss, Ausnahmen sind unerheblich. Diese fünfzehn Jahre reichen, um zu ihnen ein inniges Verhältnis zu entwickeln. Sie sind Familienmitglieder, deren Tod die ganze Familie trifft. Die Zeitgestalt des Hundes passt perfekt in die Zeitgestalt des Menschen. Die Zeitgestalt von Kanarienvögeln, Kaninchen oder Hamstern ist erheblich knapper. Diese Zeitgestalt reicht selten aus, emotional innige Bindungen aufzubauen. Das ist nicht tragisch, denn dann gibt es einen neuen Hamster.

Wenn Zeitgestalten sehr lang sind, rücken sie von uns fort und scheinen gar keine Zeitgestalt mehr zu sein. Ein Gebirge hat auch eine Zeitgestalt, eine Insel, eine Galaxie auch. Nur bemisst sie sich in Millionen oder Milliarden Jahren. Der Himalaya hebt sich jährlich fünf Millimeter. Wer behauptet, das würde er bemerken, lügt garantiert. Eine solche kleine Veränderung von etwas ziemlich Großem passt so gar nicht zu unserer eigenen Zeitgestalt. Nach einhunderttausend Jahren mag die Veränderung im Himalaya deutlich sein – nur das erleben wir nicht mehr.

Für Lebensprozesse und ihre Veränderungen scheint es notwendig zu sein, dass sich verschiedene Zeitgestalten überlagern. Ein skizzenhaftes Beispiel:

Eine Buche steht im Wald. Im Schnitt wird sie 150 Jahre alt; wenn sie Glück hat, sind es auch 300. Sie bildet in jedem Frühjahr Blätter aus, die wachsen, im Herbst braun werden und irgendwann vom Baum fallen. Wenn das Jahr trocken ist, dann kann ein vertrocknetes Buchenblatt noch ein paar Wochen überleben. Wenn ich es aufhebe, mitnehme und zwischen Buchdeckel stecke, bleibt es trocken und viele Jahre oder gar Jahrzehnte fast unverändert.

Im Wald jedoch vermodern die Blätter. Was heißt das genau? Mit der Herbstfeuchte kommt der Schimmel. Er besetzt das Blatt. Seine Zeitgestalt ist kurz, wenige Tage, vielleicht ein paar Wochen. Damit überzieht er das Buchenblatt, stülpt ihm seine eigene Zeitgestalt und damit seine Grundmuster auf. Das Blatt verliert seine weichen Teile zuerst. Später werden wir sehen, dass es die Teile sind, die chaotisch geformt sind. Sie dienen dem Schimmel als Nahrung. Später kommen kleine Moose dazu. Sie nutzen das, was Blatt und Schimmel geschaffen haben. Aber auch andere Lebewesen mit je eigener Zeitgestalt gesellen sich dazu – oder sind vielleicht schon immer da gewesen. Insekten, Würmer – was immer im Waldboden herumkriecht. Es ist viel mehr, als wir mit dem bloßen Auge sehen.

Alle diese Lebensformen mit ihrer je eigenen Zeitgestalt wirken ineinander. Sie unterstützen oder verdrängen sich, bauen aufeinander auf, sind unterschiedlich voneinander abhängig oder behindern sich. Nicht immer ist von Anfang an sicher, wer sich durchsetzt und wer nachgeben muss – meistens mit der Folge, dass sein eigener Lebensbogen zu einem Ende führt.

Diese übereinandergeschichteten Zeitgestalten ermöglichen Leben insgesamt – oder genauer: Das ist Leben.

Wir Menschen haben uns allerdings etwa seit der Aufklärung, also um das 18. Jahrhundert herum, entschieden, nur noch das Leben zu nennen, was wir in seiner Zeitgestalt überblicken können. Pflanzen, Tiere und Menschen. Wir haben die belebte von der unbelebten Natur getrennt. Wir sprechen von toter Materie und lebendigen Wesen. Was einen sichtbaren Stoffwechsel hat, ist für uns belebt – was nicht, ist tot.

Doch wenn man die Kategorie der Zeitgestalt versteht, wirkt diese Trennung willkürlich. Ist ein Gebirge lebendig? Aber selbstverständlich. Nur ist seine Zeitgestalt 20 Millionen Jahre lang. Mit meinen achtzig Jahren sehe ich bei ihm kaum Veränderungen. Für das Gebirge bin ich eine Eintagsfliege.

Interessant wird das Gebirge, wenn wir es auf Grundmuster hin anschauen. Dann beweist es sich, dass es die gleichen Grundmuster ausbildet wie eine Rinde, Holz oder andere gewachsene Dinge. Unsere makrosophischen Bilder spielen mit dieser Täuschung, die der Betrachter in sich erlebt. Wir täuschen nicht bewusst; nur können wir das Getäuschtwerden nicht verhindern. Es liegt in der Natur des Grundmusters.

In einem nächsten Schritt können und wollen wir feststellen: Nichts kann sich dauerhaft der Gestaltungskraft der Grundmuster entziehen. Menschengeformtes, so beweisen es unsere Bilder, behält nur eine gewisse Zeit die ihm aufgedrängte, aufgedrückte Form. Dann setzen sich die Grundmuster durch. Im Alltag sagen wir dann, dass etwas kaputtgeht. Überlassen wir es danach den verschiedenen Zeitgestalten, wird es wieder zurückverwandelt.

Manches, zum Beispiel Plastik, hat allerdings eine sehr lange Zeitgestalt und setzt den Grundmustern enorme Kräfte entgegen. Das ist das Problem der Verschmutzung unserer Umwelt und der Weltmeere. Die Zeitgestalten, die in den Meeren dominant vorhanden sind, passen gar nicht zu denen des Mülls. Das Korallenriff mit seiner komplexen Flora und Fauna hat gegen die Plastiktüten keine Chance.

Sich überlagernde, unterschiedlich lange Zeitgestalten sind die Bedingung für Veränderung. Aus dem Samen wächst der Baum. Er wirft jährlich Blätter zu Boden, die dort die Art der Erde schaffen – mit Hilfe anderer Zeitgestalten –, die er für sein optimales Wachsen und Gedeihen braucht. Wenn seine Zeitgestalt zu ihrem Ende findet, stürzt er um. Irgendwann wird er vermodern, zu Humus werden, in dem wieder Samen sprießen und so weiter. In diesen Zeiten bietet er anderen Gewächsen und Geschöpfen einen eigenen Boden, eine Wohnung, Schutz: Moose, Insekten, Vögeln, Eichhörnchen.

Leben ist die Summe aller Zeitgestalten und aller Grundmuster. Der Baum beendet seinen Lebensbogen, seine Zeitgestalt findet zu einem Ende, aber das Leben ist nicht davongegangen. Es drückt sich anders aus – in anderen Zeitgestalten und anderen Grundmustern. In diesem Sinne gibt es keinen Tod. Es gibt nur Umwandlungen.

Es könnte interessant sein, eine weitgehend komplette Karte der Zeitgestalten zu erzeugen, die zum Beispiel einen Baum charakterisieren.

Bevor wir uns einzelnen Grundmustern zuwenden, müssen wir noch eine wichtige Fragen klären: Wovon ist die Bildung von Grundmustern abhängig – und wovon nicht? - Die Natur der Grundmuster

Die Wirksamkeit der Grundmuster haben wir zuerst bei unserer makrosophischen Fotoarbeit bemerkt. Man könnte also auf den Gedanken kommen, dass sie sich nur in jenen leicht überschaubaren Größen zeigen. Wer jedoch Landschaften vielleicht sogar von hoch oben über der Erde anschaut – danke, Alexander Gerst –, der entdeckt verwandte Strukturen. Ein Canyon, in dem ein Fluss mäandert, unterscheidet sich in keiner Weise von den Fließstrukturen, die als Fontanelle zwischen zwei Kopfknochen entstehen.

Dabei fällt ein zweiter Punkt auf: Nicht nur die Dimension spielt für die Grundmuster keine Rolle, sondern auch die Zeit. Die Rehfontanelle, die wir fotografiert haben, entstand in vielleicht einem Jahr, der Grand Canyon brauchte Tausende von Jahren. Das Grundmuster ist gleich.

Ein dritter Aspekt ist zugleich deutlich geworden: Die Art der Materie hat ebenfalls keinen Einfluss auf das Grundmuster. Ob Knochen oder Gestein, das ist egal.

Grundmuster sind unabhängig von räumlicher Dimension, der Art der Materie und von der Zeit, in der sie sich ausprägen.

Diese Beobachtung hätte, wenn wir sie konsequent weiterdenken, weitreichende Folgen für unser Verständnis von der Welt, in der wir leben. Physik, Chemie, Biologie und andere Naturwissenschaften wären dann eigentlich nur verschiedene Wissenschaften, die über denselben Gegenstand nachdenken – nur mit einer anderen Gewichtung, einer anderen Blickrichtung. Auch wäre die Unterscheidung von belebter und unbelebter Natur aufgelöst. Es gibt keine „unbelebte“ Natur und schon gar nicht eine, die als eine vom Menschen getrennte zu betrachten wäre. Alle Prozesse, die in der Natur – also überall – stattfinden, haben Grundmuster als Basis. Das Wirken der Grundmuster ist „Leben“.

Greifen wir mit unserer Hypothese noch einen Schritt weiter. Welche Art von Wissenschaft würde entstehen, wenn man Grundmuster systematisch erforschen würde? Wenn man verstehen würde, dass sie von Dimension, Materie und Zeit unabhängig wirken. Welche Verwandtschaften zwischen den verschiedenen Bereichen der Natur würde man neu entdecken? Welche Folgen hätte das beispielsweise für Medizin, Klimaforschung oder den Umweltschutz?

Unsere makrosophische Fotografie liefert Beispiele, keine Systematik, schon gar keine vollständige. Wir machen freie, fotografische Forschung – unbeeindruckt von Literaturrecherche, Fußnoten oder Summeries.

Unsere Fotos sind gestaltete Bildwelten. Zugleich sind sie Anleitungen für ein anderes Sehen, das Sehen in Grundmustern. Über Grundmuster kann man sich der Welt – das ist unsere Überzeugung und Erfahrung –anders und ein wenig neu nähern. Es gibt noch viel zu entdecken, noch viel zu erledigen. - Sehen und Entdecken von Grundmustern

Wer sich insbesondere in der Pflanzenwelt auf die Suche nach Grundmustern macht, wird lustige Phänomene entdecken.

a) Farben verschleiern Muster

b) das Skurrile drängt sich in den Vordergrund

c) durch Dehydrierung wird das Muster sichtbar

Wenn man das Portfolio von Makrofotografen durchschaut, fällt immer wieder auf, welche Faszination Blüten haben. In jeder Größe werden die Blüten – meistens in der freien Natur – abgelichtet. Mal gekonnt, mal weniger. Dominant ist immer ihre Farbe. Je knalliger, umso besser. Orchideen sind besonders beliebt.

Bezüglich der Grundmuster geben Blüten wenig her. Die meisten sind dann doch nur farbige Blätter, die genau so aufgebaut sind wie alle anderen Blätter auch. Doch die Farbe, die so schnell das Gemüt besetzt und den Verstand beruhigt, ist mustertechnisch ganz unerheblich. Allerdings ist sie sehr „schön“.

Ein vergleichbares Phänomen haben wir bei dem zweiten großen Lieblingsthema der Makrofotografen: Insekten. Je skurriler und trotzdem menschengesichtähnlicher, umso besser. Es gibt erstaunliche Könner dabei, denen es wirklich gelingt, das Fliegenauge präzise mit dem Mikroskop-Objektiv und viel technischem Wissen und Können zu fotografieren. Auch hier erleben wir es, dass das Skurrile, das Groteske, das Phantastische unsere eigene Anschauung sofort und nachhaltig besetzt. Skurriles beendet Nachdenken.

Uns lockt es immer wieder, durch das Gemüthafte hindurch die Muster und Grundmuster zu entdecken. Dabei machten wir eine interessante Entdeckung: Wasser verschleiert die Form. Die Formen wirken mit dem Wasser in sich wie aufgepustet. Sie sind prall, grob, weniger differenziert und häufig auch deutlich langweiliger. Die Dehydrierung dagegen – oder das Vertrocknen – macht die Form deutlicher.

Portraitfotografen lieben schöne Menschen mit glatten, ebenmäßigen Gesichtern. Richtig interessant sind Gesichter aber dann, wenn sich in ihnen eine Biografie spiegelt, wenn Falten und Runzeln das Gesicht zeichnen und gestalten. Wenn das Schöne durch das Wahre ersetzt wird, wenn ein ganzer Lebensbogen sichtbar wird.

Nicht anders ist es bei den Blüten. Uns faszinieren die verblühten Blüten, die vertrockneten, denn sie tragen einen ganzen Lebensbogen in sich.

Überhaupt ist es spannend, wie Lebensbögen zu ihrem Ende kommen. Es gibt würdevolle und belanglose. Die Vermatschung ist durchaus üblich, die komplette Auflösung aller Formen durch andere, massiv sich durchsetzende Zeitgestalten. Auch die Zerbröselung ist eine wichtige Form des Beendens. Vorher haben wir das Vertrocknen. Sie ist die Blüte des Endens. Das Trockene, Dehydrierte hat seine eigene Klarheit und Würde. Doch Trockenes ist besonders anfällig für mechanische Einwirkungen. Abreiben, Zerkrümeln – und dann entformte Reste.

Gesteine sind ein gutes Beispiel für Zerbröselung. Am Anfang formen große Hitze und enormer Druck Felsmassive und Gebirge. Hitze, Frost und andere mechanische Einwirkungen sprengen Felsen ab, die zu Tal poltern und sich dabei zerlegen. Geraten sie in einen Fluss, wird dieser weiter an ihrer Zerkleinerung arbeiten. Die Gesteinsteile werden immer kleiner. Aus Felsen werden Brocken, daraus Kiesel, am Ende Sand und dann Staub. Damit sind die Mineralien erst einmal an ihrem Lebensbogenende angekommen. Erst wenn großer Druck und viel Hitze darauf einwirken, startet ein neues mineralisches Formleben. Sind Druck und Hitze nicht groß genug, entsteht bestenfalls Sandstein. Formmäßig ist er ziemlich langweilig, weshalb er sich so gut von Menschen behauen lässt. Er setzt dem Steinmetz und Steinbildhauer nur wenig Eigencharakteristik entgegen.

Allem Anfang liegt ein Zauber inne. Na ja, vielleicht. Im Pflanzenreich ist der Anfang fast immer mit einer Entrollung verbunden. Kompakte Kugeln oder Ellipsen (Knospen) springen auf, weil im Inneren Entrollung stattfindet und damit Raum und Ausdehnung beansprucht. Doch auch im Tierreich sind Geburten weitgehend Entrollungsprozesse – bei Säugetieren ebenso wie auch im Vogelbereich.

Lustig ist, dass diese ersten Formen häufig einen Pelz haben, einen Überzug aus zartem Fell. Das gibt es bei Knospen ebenso wie bei Tieren. Fell ist Schutz und Verbindung zur Außenwelt zugleich. - Grundmuster bei den Blättern

In der Pflanzenwelt gibt es unermesslich viele Pflanzen, die irgendeine Art von Blättern haben. Sie alle nutzen nur ganz wenige Grundmuster.

Jeder kennt die dicken Blattadern. Sie find fingerförmig – auch unsere Hand nutzt dieses Grundmuster – und fließen alle hin zur Handwurzel. Flusssysteme sehen genauso aus, wenn man sie von großer Höhe aus fotografiert. Zwischen den „Fingern“ gibt es Netze, zwischen den Netzen Chaotisches.

Wenn Blätter trocknen oder sich zersetzen, lösen sich die chaotischen Strukturen als erstes auf. Sie haben wenig Formkraft, zerfallen schnell, während die Netze und die Fingerformen viel länger halten.

Jedes Blatt hat noch einen charakteristisch geformten Rand. Das Buchenblatt zeigt so ungemein gleichmäßige, wohlgeformte Wellenzacken, dass man sich fragt, was damit das Blatt für sich an Vorteilen gewinnt.

Als letztes gibt es eine Formeigentümlichkeit, auf die ganz viele gewachsene Formen wie Pflanzen oder Tiere, Menschen eingeschlossen, zurückgreifen. Es ist die doppelt gekrümmte Fläche. Sie ist dadurch charakterisiert, dass sich jeder Punkt auf dieser Fläche entweder auf einer konkaven oder zugleich auf einer konvexen Linie befindet. Dieses scheinbare Paradox ist ein Grundmuster, das unglaubliche Stabilität verleiht.

Wo finden sich solche Flächen? Wer Daumen und Zeigefinger abspreizt und auf den tiefsten Punkt der dadurch entstandenen Kurve fasst, bemerkt es ganz deutlich:

- Vom Zeigefinger durch die Kuhle hoch zum Daumen ist es eine konkave Form.

- Vom Handteller aus hoch zur Kuhle und auf der anderen Seite herunter zum Handrücken ist es eine konvexe Form.

Unsere ganze Hand wird durch diese doppelt gekrümmten Flächen charakterisiert – und unser ganzer Körper, das Gesicht, Knochen, Gelenke.

Ein Grashalm kann so hoch wachsen, weil er genau so geformt ist: doppelt gekrümmt. Wenn Stabilität gebraucht wird, wird zur doppelt gekrümmten Fläche gegriffen.

Eine erste kleine, unvollständige und unsystematische Übersicht könnte so aussehen:

- Bildgenerierung mit Künstlicher Intelligenz (KI)

Alles in der ganzen Natur ist aus Grundmustern aufgebaut und ihrer Kombination miteinander. Wir haben das bei einem Blatt genauer ausgeführt. Die vielen Blattvarianten entstehen dadurch, dass jedem Grundmuster Variablen zugeordnet sind. Die Blattadern im Kastanienblatt sind weiter voneinander entfernt und es sind nur verhältnismäßig wenige. Beim Ginkgoblatt dagegen liegen sie eng und sind überaus zahlreich. Es sind geradezu übertrieben viele, so dass für die anderen Grundmuster kaum mehr Platz bleibt.

Machen wir einen Sprung zur Bildgenerierung mit Hilfe von KI, also Künstlicher Intelligenz. Dort werden neue Bilder erzeugt, weil die KI vorher in einem aufwändigen Verfahren Millionen von Fotos auf bestimmte Weise kennengelernt und analysiert hat. Durch deren Beschriftung „weiß“ die KI, was ein Tisch oder ein Blatt ist. Also wirkliches Wissen ist das nicht. Einer Mustererkennung wird nur ein Wort zugeordnet, das Menschen wiederum mit einem Gegenstand verbinden, zum Beispiel einem Tisch. Technisch verwandelt die KI in mehr als hundert Schritten die Bilder in „Rauschen“, also in eine völlig gestaltlose einheitliche Fläche. Doch die Art der „Zersetzung“ ermöglicht wieder das Generieren eines Fotos aus dem Rauschen. Im Detail ist dieser Vorgang natürlich erheblich komplexer. Es ist erstaunlich, wie gut die Ergebnisse heute dabei sind.

Unsere Idee, geboren aus der Erkenntnis der Grundmuster, ist eine andere. In einem ersten Schritt werden so viele Grundmuster auf ihre Variablen hin analysiert und für die Variablen mathematische Beschreibungen (Funktionen, Algorithmen) gefunden. Es ist nicht wirklich erheblich, ob bei diesem ersten Schritt alle Grundmuster und alle ihre Variablen schon vollständig definiert worden sind.

In einem zweiten Schritt bekommt die KI die Aufgabe, vorhandene Bilder zum Beispiel von Blättern mit Hilfe des Katalogs der Grundmuster zu analysieren und zu beschreiben. Dann würden sich vermutlich – das alles ist noch spekulativ und ungeprüft – Musterbeschreibungen für diese Gegenstände der Natur ergeben, die man wiederum sortieren und zusammenfassen könnte.

So könnte ein umfassender Beschreibungskatalog für Blätter allgemein, für Buchenblätter, Orchideen, Fische, Körperteile und was auch immer entstehen.

Wenn jetzt eine bildgenerierende KI einen Wald erzeugen soll, dann würde es reichen, ein paar Stichworte zu nennen wie „Mischwald mit Kiefern und Buchen, Holunderbüsche am Wegrand, davor Wiese“. Sie würde dann auf Basis des Katalogs und in Abwägung der verschiedenen Grundmuster zueinander den gewünschten Wald generieren – und zwar ohne dafür auf bereits fotografierte Wälder zurückgreifen zu müssen. Wenn der Benutzer über eine bereitgestellte Schnittstelle die Variablen verändern würde, könnte er sich zum Beispiel genau den Wald erzeugen, den er sich wünscht.

Auf diese Weise ließen sich natürliche Welten erschaffen, die ganz normal aussehen, oder völlig groteske, die aber die natürlichen Formen, also die Grundmuster, verwenden. So könnte man vielleicht neue Fischformen schaffen, die dann irgendwo in der Tiefsee tatsächlich oder so ähnlich entdeckt werden.

Dieses Verfahren würde sich grundlegend von jenen Bildgenerierungen unterscheiden, die heute bei KI-Bildgenerierungen angewendet werden.

In einem dritten Schritt könnte man auch Prognosen abgeben über bestimmte Veränderungen in der Natur, indem man die Zeitgestalten hinzufügt. Das könnte bei kleinen Dingen gehen, zum Beispiel bei der Wundheilung (entwickelt sich die Wunde normal oder gibt es auffällige Abweichungen?), oder bei Landschaften und deren Erosionen.

Falls unsere Ideen über Grundmuster und Zeitgestalten tragfähig sein sollten, würden sie zugleich eine Fülle neuer Forschungen auslösen können. Nicht nur, dass man den Katalog der Grundmuster immer differenzierter erstellt, sondern auch bei der Analyse der Veränderungen in der Welt. Und danach könnte man schon vorweg überprüfen, wie sich geplante Maßnahmen auf die Natur auswirken. Damit würde Themen wie Ökologie, Nachhaltigkeit, Klimawandel oder Umweltverschmutzung neu und sehr sachlich angeschaut werden können. - Weiter voran zum Anfang

Wie geht es weiter mit dem Katalog des Lebens? Wir wissen es nicht genau. Wir haben noch einige Gebiete, die wir uns fotografisch erschließen, die wir erforschen wollen. Wir werden nicht anders dabei vorgehen wie von Anfang an: Mit Neugier nach der gestalteten Form zu suchen, die unser Auge zufriedenstellt und uns selbst möglichst intensiv überrascht.

Bernd Seydel – Stand 26.9.2025